Patrimoine : Connaissez-vous l’histoire architecturale de notre Mairie ?

Focus

Mise à jour le 16/04/2025

L'incendie qui a touché le beffroi et une partie de la toiture de la mairie en janvier dernier nous a fait prendre conscience de l'importance et de la fragilité de ce patrimoine commun. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce bâtiment ?

En 1860, les limites de Paris sont étendues jusqu’à

l’enceinte de Thiers, édifiée en 1844 : les communes limitrophes situées

dans cette enceinte sont annexées. La ville est alors partagée en 20

arrondissements et le 12e compte quatre quartiers : les « Quinze

Vingt », « Bel Air », « Picpus » et «

Bercy ». C’est dans le bâtiment de la Mairie de l’ancien village de

Bercy, sur la place Lachambeaudie (ex-place de la Nativité), que la Mairie du

12e est d’abord installée. Pour tous les nouveaux arrondissements nés de

l’annexion, dès 1865, le préfet de la Seine, le baron Haussmann, organise la

construction de nouvelles Mairies. Celle du 12e arrondissement est confiée à

l’architecte Antoine-Julien Hénard (1812-1887) et un emplacement plus central

est choisi, le long du chemin de fer de la Bastille inauguré en 1859. Son

chantier ne sera amorcé qu’à la suite de l’incendie qui détruisit la première

Mairie, lors de la Commune de Paris de 1871. A la suite de la Commune,

l’administration républicaine demande à l’architecte de réviser les plans afin

de donner au bâtiment une allure plus sobre et des aménagements intérieurs plus

fonctionnels, consacrés à l’accueil des différents services. Le bâtiment que

nous connaissons aujourd’hui est ainsi construit entre 1874 et 1877.

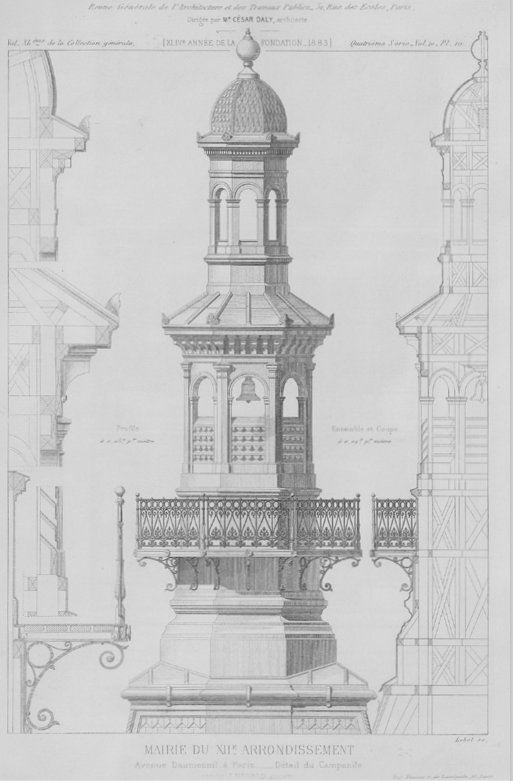

Hénard s’inspire des styles Renaissance, Louis XIII, Louis

XIV et agrémente l’édifice de colonnes, de bossages, de lucarnes et d’un

campanile. Ce beffroi octogonal très ouvragé, haut de 36 mètres et

comportant deux étages, domine l’édifice. Le plan d’époque ci-contre offre à

notre appréciation l’ensemble de ses détails architecturaux, qui en font toute

l’élégance. La charpente entière est supportée par deux poutres armées en fer,

parallèles aux murs de la façade, et reposant sur les deux murs latéraux du

pavillon d’entrée. Quant aux combles, établis sous la forme de combles à la

Mansart, ils sont couverts en zinc sur les deux pans les plus élevés

(terrassons) et en ardoise sur les deux pans presque verticaux (brisis). Ce

choix de l’architecte, particulièrement courant, assure l’étanchéité de la

toiture.

Source : Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publics (4e Série. - 10e VOL. pl.10 - 1883)

Crédit photo :

Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publics (4e Série. - 10e VOL. pl.10 - 1883)